“Je venais de sortir d’un cursus Meisner d’un autre studio et je voulais tester la différente approche de Paris Meisner Studio. (...)

J’ai retrouvé une sincérité dans l’expression de mes émotions et de mes ressentis. (...) La précision et les retours d'Octave m’ont fait découvrir une profondeur émotionnelle, une vraie présence sur scène et dans mon quotidien. (...)

De plus, je suis contente d’être avec des personnes motivées au studio qui s’engagent et m’aident à évoluer constamment grâce aux répétitions organisées à l’extérieur des cours.”

Analyser un texte

pour le jouer

🕵🏼♂️ Le décryptage de comportement observable

🎄 Offre de 2026 manquée ?

💌 Rejoignez la liste d'attente (avec un bonus)

Analyser un texte pour le jouer

🕵🏼♂️ Le décryptage de comportement observable

🎄 Offre de 2026 manquée ?

💌 Rejoignez la liste d'attente (avec un bonus)

🎅🏻 Clôture de l'offre de nouvelle année - places limitées

🤝 Ils nous ont fait confiance

Partenariats ou collaborations

🤝 Ils nous ont fait confiance

Partenariats ou collaborations

👨🏼🔬 Une approche inédite à partir de 10 ans de recherche sur les

Principes Fondamentaux du Jeu, avec une méthodologie scientifique

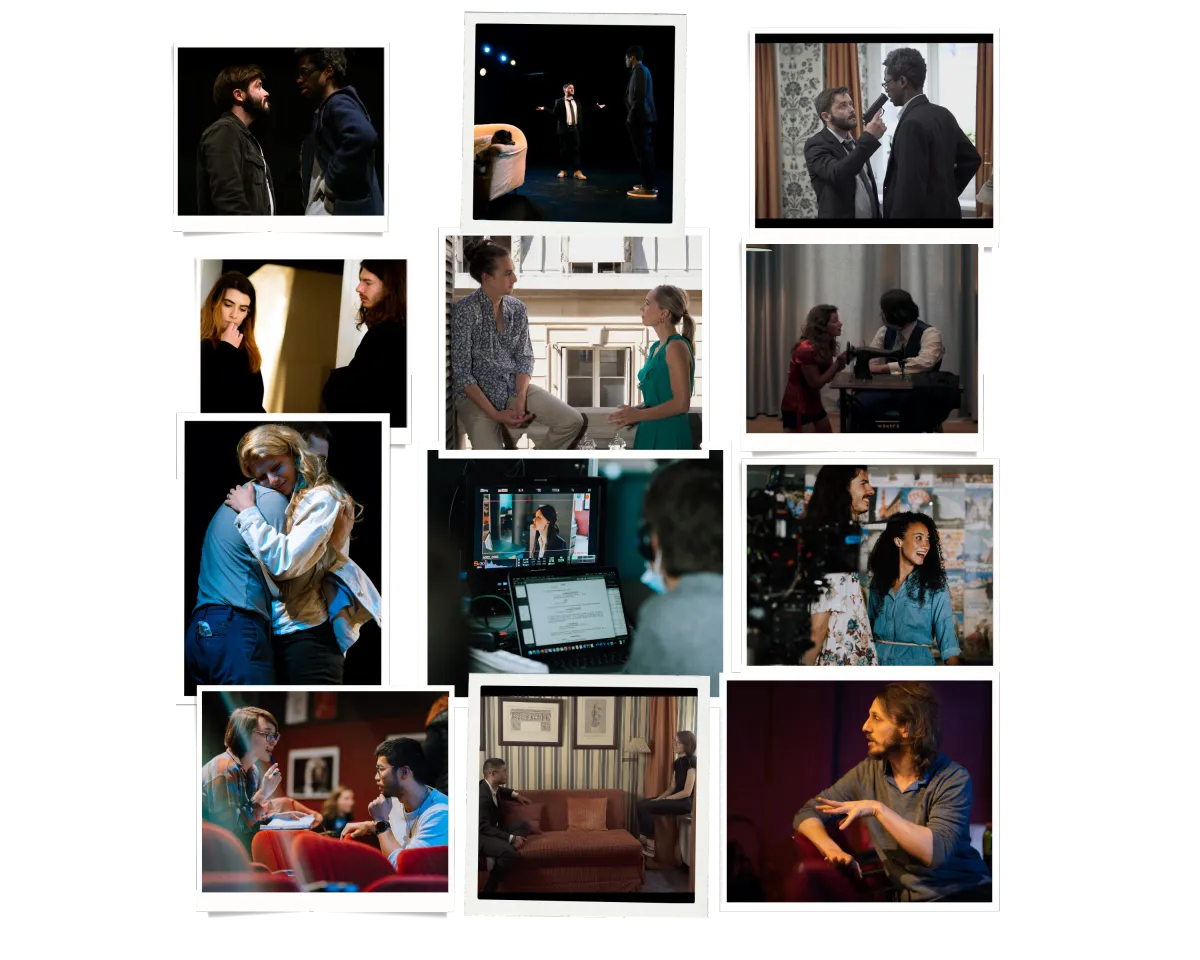

🤓 Octave Karalievitch

CRÉATEUR DU PROGRAMME

Après des études de sciences (mathématiques et physique en classes préparatoires puis philosophie des sciences et de la connaissance), Octave s’oriente vers la psychologie et les sciences cognitives, et s’intéresse à la recherche dans 3 domaines en particulier : créativité, éducation et thérapie.

Intéressé par les processus de développement et libération personnelle, il se forme aussi à des outils contemporains de « thérapies brèves » et de coaching comme la PNL et l’Hypnose Ericksonienne, dont il est diplômé Maître Praticien par la Society of NLP.

Reprenant une formation d’acteur, il découvre de nombreuses techniques russes et américaines (entre autres : Constantin STANISLAVSKI, Stella ADLER, Sanford MEISNER, Lee STRASBERG, Eric MORRIS…) et c’est la technique Meisner qui attire tout particulièrement son attention, au-delà de la sincérité inattendue qu’elle confère à l’acteur, par son côté sain, ludique et simple.

Y remarquant dès le départ des liens avec ses domaines d’études antérieurs, il se rend aussi compte de la variété de ses approches dans le monde. Il crée alors le Paris Meisner Studio pour faire venir à Paris des professeurs qualifiés, afin de continuer à s’entraîner de la bonne manière tout en explorant des aspects complémentaires de cette technique, son histoire et son évolution.

En cherchant à perfectionner la compréhension de la technique Meisner pour lui-même ou les autres élèves, il a mis en place un système inédit de recherche et de développement dont le programme Meisner & coaching systémique (aussi appelé Principes Fondamentaux du Jeu) est l’aboutissement.

En parallèle de son activité d’enseignement et de direction de l’école, Octave continue à se former à différents domaines connexes pour enrichir cette recherche, en ayant entamé entre autres un cursus de Gestalt-thérapeute en 5 ans à l’EPG, une formation de formateur certifiante et une formation aux outils de Radical Honesty de Brad Blanton (issu de la Gestalt-thérapie et de l’hypnose ericksonienne, et aligné avec le développent du travail des points de vue de la technique Meisner).

Ainsi également que des techniques de méditation traditionnelles et les systèmes bouddhistes de rapport au lien corps-esprit, en particulier Vipassana.

En 2022, Octave produit et co-réalise avec Guillaume Caramelle le premier court-métrage de l’école, C’est pas le Pérou !, une comédie écrite par Aurélien Laplace. Le film est disponible sur OCS, CanalPlay et Amazon Prime.

Transmettant son approche à d’autres écoles en France et à l’étranger, il forme des professeurs aussi bien que des réalisateurs à l’accompagnement des acteurs en jeu à l’aide de ces outils. Le prochain stage First Principles Directing ayant lieu en 2026 à Manille.

🔑 Le trimestre de cours, normalement à 861€

👨🏼🔬 Distillé en modules didactiques, protocoles progressifs, quizzs et cas pratiques.

Rejoignez aujourd’hui pour seulement 284€ avec le code NOUVELAN

👥 Places limitées, offre ponctuelle.

💬 ANCIENS ÉLÈVES D'OCTAVE

UNE PARTIE ESSENTIELLE DU PROGRAMME : LE MODÈLE COJ

Le modèle COJ repose sur une distinction fondamentale concernant ce qu'on appelle l'illusion du personnage.

En tant qu'acteur, nous allons nous concentrer sur la seule chose qui est à notre portée : le Comportement Observable en Jeu.

Tout en optimisant ce comportement, sa nature et sa direction, dans un contexte donné (scène dans l'oeuvre, directions de jeu...)

1️⃣ Se demander d’où viennent les concepts et s’ils sont valides : l’épistémologie du jeu

L’épistémologie, ou théorie de la connaissance, étudie l’origine de ce qu’on sait ou croit savoir, et la validité ou les limites de cette connaissance.

Notre recherche sur ces sujets, menée par Octave Karalievitch, a depuis le départ une dimension épistémologique, en particulier car elle est arrivée après des études de Philosophie des Sciences et de la Connaissance et de Sciences Cognitives, ainsi que des formations à des structures réductionnistes et très protocolaires de la thérapie ou du coaching, comme les thérapies brèves & orientées solution (PNL, Hypnose Ericksonienne…).

On évitera donc ici les biais cognitifs lorsque l’on propose des principes fondamentaux et des concepts ou modèles utiles pour ce travail.

En particulier on évitera les arguments d’autorité (« un célèbre directeur de casting l’a dit donc on va l’appliquer tel quel », ou « le célèbre Lee Strasberg ne jurait que par cet exercice »…) ou les analogies superficielles ou les appels à la tradition (« les cours de théâtre ont toujours fonctionné comme ça et ce n’est pas pour rien »).

Les domaines variés qui influencent ces modèles (structures narratives & écriture de scénario, techniques de jeu, psychologie et outils d’accompagnement, personnages et personnalité…) peuvent entrer en jeu en étant complémentaires, à condition de savoir à quel endroit ils interviennent, et quels fonctions ils remplissent.

2️⃣ Comprendre ce qui est vraiment sous votre contrôle

Un acteur est dans une situation assez particulière : on lui en demande beaucoup (émotionnellement, ou en terme de compétences variées en fonction des besoins de la scène).

À tel point que le manque de cadre dans ce travail amène des dérives régulières (abus psychologiques ou sexuels, détresse psychologique de beaucoup d’acteurs, dans des cours de théâtre ou projets variés).

Et pourtant, une énorme partie de l’oeuvre finale (pour un film en particulier, mais également au théâtre) est hors du contrôle de l’acteur.

Pour un film : le choix des prises, le montage, la musique surajoutée… la composition et l’éclairage qui influenceront énormément la perception de sa performance, les costumes et les décors qui contribuent à ce que Meisner appelait

l’illusion du personnage…

L’acteur se soucie de beaucoup de choses qui ont peu à voir avec son travail à lui, ou ne sont pas sa responsabilité créative et sur lesquelles il n’aura pas d’impact.

Il se compare aux performances d’autres acteurs qu’il voit dans les films, sans toujours se rappeler que ces acteurs n’ont pas « joué » comme cela, ou pas directement, ou pas uniquement.

Ce qu’il observe à l’écran comme public est le résultat d’énormes efforts techniques de toute une équipe pour mettre en scène quelque chose pour ensuite tricher au montage, et tout cela prend du temps.

Le rythme même de ce travail, qui est assez particulier, est faussé par ce à quoi les acteurs se comparent.

De la même manière, en tant que public nous prenons l’acteur pour le personnage, au moment où nous voyons la performance.

Lorsque c’est réussi en tout cas, nous avons l’impression de « voir le personnage ». Mais cette illusion n’est pas une illusion pour l’acteur, qui n’a pas à se prendre pour le personnage ni se regarder de l’extérieur.

En cherchant à optimiser des variables sur lesquelles il n’a aucune prise, l’acteur se tourmente et s’égare, car il n’est pas au clair sur ce qu’il doit faire.

Cette notion de dichotomie du contrôle est résolument stoïcienne, et adaptée aux objectifs de ce travail.

« Partage les choses : celles qui sont à notre portée (dépendent de nous) et celles qui sont hors de notre portée (ne dépendent pas de nous). (…) si tu tiens pour libre (à ta portée) ce qui est naturellement esclave (hors de ta portée) (…) tu vivras contrarié, chagriné, tourmenté ; tu en voudras aux hommes comme aux dieux. (…) [garde] à l’esprit que, une fois lancé, il ne faut pas se disperser en oeuvrant chichement et dans toutes les directions, mais te donner tout entier aux objectifs choisis… »

-- Manuel d’Épictète

Comme en productivité contemporaine, l’efficacité n’est pas de rajouter plein de choses partout, mais d’abord d’éliminer les distractions et ce qui nous perd.

« La perfection est atteinte, non pas lorsqu’il n’ya plus rien à ajouter, mais lorsqu’il n’y a plus rien à enlever ».

-- Antoine de Saint-Exupéry

D’un point de vue de la philosophie de l’esprit, on dirait que cette démarche est réductionniste, et éliminativiste.

En d’autres termes, on va éliminer, à dessein, de nos concepts toutes les théories un peu « fumeuses » qui ne reposent sur rien d’autre que des mythes répétés assez souvent, ou des superstitions sans grand fondements.

Une fois les principes et concepts fondamentaux établis, on pourra établir des protocoles clairs pour atteindre nos objectifs de manière optimale.

3️⃣ Le questionnement stratégique pour distiller ce comportement observable.

Il n’est pas évident de déterminer le comportement observable d’un personnage, a priori, à la lecture par exemple d’une continuité dialoguée dans un scénario.

Qu’est-ce que le comportement observable en jeu ? et qu’est-ce qu’on prend souvent pour un « comportement » mais qui n’est en réalité pas du tout observable, ni de manière directe ni de manière indirecte, concrètement ?

Et qu’est-ce que personnage en particulier, à partir des informations données, a comme comportement nécessaire ou possible, en sous-texte ? Qu’est-ce qui est intéressant dans ce comportement en général, pour le public ?

Pour faire émerger un comportement et sa compréhension émotionnelle, nous avons mis en place une technique de questionnement stratégique issue de plusieurs outils et adaptée à nos objectifs pour qu’elle soit efficace.

Parfois le personnage ment, parfois il revient sur ce qu’il a dit, parfois ses intentions son floues, pour les autres personnages ou pour lui-même.

Comment faire des choix qui soient intéressants et qui puissent être « jouables » ? C’est tout l’objet de ce système.

Pouvoir ensuite « devenir » le personnage, c’est comprendre cette partie-là, dans cette scène-là ou des parties de cette scène-là.

C’est cette partie-là qui est dans le contrôle de l’acteur, et qu’on appelle aussi le sous-texte.

Ce n’est pas : préparer son enfance, ou tenter d’atteindre ses objectifs.

Toutes ces informations contextuelles sont utiles pour l’analyse et justement distiller le COJ (comportement observable en jeu), mais elles ne sont pas à utiliser telles quelles ni même à transposer ou substituer.

Les étapes suivantes participent à identifier ce comportement et faire des choix, avant de pouvoir se l’approprier individuellement.

4️⃣ La compréhension des structures narratives comme filtre ou adaptation de ce comportement

En parallèle du travail d’analyse « brut » du comportement du personnage hors contexte, il s’agit de comprendre comment il s’insère dans la structure de l’histoire.

Exemple : votre personnage est un serial-killer, et le public le sait.

La caractérisation (c’est-à-dire le comportement choisi et la manière de le vivre) peut montrer l’influence qu’il a sur les autres personnages, tout en laissant voir au public ses intentions.

À l’inverse, si le public n’est pas encore au courant, et que cette révélation arrivera quelques scènes plus tard, devez-vous rendre lisible ses intentions de meurtre et de violence telles quelles ?

Bien sûr que non. Sinon vous allez spoiler le twist.

En fonction de certaines grandes catégories narratives, vous devrez filtrer les choix de comportements possibles (qui sont utiles à explorer en soi dans un premier temps, pour le personnage que vous allez jouer) pour que ce que vous proposez soit efficace pour l’oeuvre à ce moment-là.

C’est toute la fonction de votre compétence professionnelle : servir une histoire.

Dans cette approche, les modèles que nous explorerons de catégorisations de types de structures narratives seront tout à fait liés au reste de la technique, pour que les choix de comportement à partir de là soient faciles à identifier puis particulariser (explications ci-dessous).

5️⃣ La particularisation de ce comportement enfin choisi

Terme issu de la technique de Sanford Meisner et adapté à notre approche globale, particulariser un comportement veut dire pour nous se l’approprier en tant qu’acteur.

Effectivement, ce qui motive le personnage n’est a priori pas ce qui vous motive.

Si un vampire court après un loup-garou dans un film fantastique, il est peu utile de s’imaginer être un vampire ou un loup garou pour jouer cette scène de course.

Elle constitue ici en une action physique (courir), avec probablement des enjeux hauts (importance de fuir ou de poursuivre l’autre individu) et une urgence.

La caractérisation (manière de courir) peut être travaillée avec le réalisateur et les besoins de l’oeuvre pour ce personnage, qui peut être différente selon le type de loup-garou ou de vampire, en prenant en compte ce qui est strictement nécessaire dans un cas où de la motion capture ou des effets spéciaux sont utilisés.

Si vous devez jouer un nazi qui, dans une scène, est troublé par la trahison d’un de ses collègues.

Il n’est pas nécessaire, et sans doute problématique sur le plan éthique, de devenir réellement nazi pour pouvoir investir cette scène qui est une confrontation autour d’une trahison.

Il est plus utile, plus sain et plus efficace d’explorer ce qui nous-mêmes en tant que personnes nous pousserait à confronter quelqu’un sur une trahison, ou confesser notre trouble dans une interaction de ce genre.

C'est le texte et le contexte (les costumes, les décors, les voix off, titres, et scènes préalables) qui cadreront le comportement observable pour créer l'illusion du personnage.

C'est-à-dire ses objectifs, ses valeurs, ses idéologies... qui ne sont pas observables en tant que telles en sous-texte : dans le comportement.

Les activités interactionnelles, comme les activités physiques, et comme tout le reste du comportement observable en jeu que nous définirons précisément, n’ont pas à être motivées par les circonstances du personnage.

Car vous n’êtes pas le personnage, et tenter de devenir « quelqu’un d’autre » de manière générale et abstraite n’a pas de sens.

Vous n’êtes pas exactement motivés par la même chose vous-mêmes d’une année sur l’autre, ni même d’un mois ou d’un jour sur l’autre.

Alors que vous êtes pourtant la même personne ou le même « personnage ».

En étant clair sur le comportement observable, qui est la seule partie dont l’acteur est responsable pour participer à

l’illusion du personnage pour le public, vous pouvez l’optimiser pour le rendre intéressant, impactant, touchant, réaliste, spontané… au lieu de passer par des modèles intermédiaires contre-productifs ou dangereux, qui sont des mythes persistants chez les acteurs d’aujourd’hui, hérités d’un method acting à l’histoire peu comprise et aux développements incomplets.

6️⃣ La compréhension des variables pour le suivi de directions (curseurs et caractérisations)

Enfin, après toutes ces variables prises en compte et une ou plusieurs propositions très claires, engagées, et lisibles sur un texte donné, il s’agit d’être capable de suivre des directions de jeu.

Presque systématiquement, les techniques s’écroulent lorsqu’elles sont dirigées de manière trop stricte.

Soit car elles optimisent pour quelques astuces seulement qui ne permettent pas d’explorer une gamme comportementale complète, soit car elles reposent tellement sur une sorte de spontanéité absolue que dès qu’il s’agit de contraindre le jeu par une direction, les acteurs se remettent à surjouer et tout le travail intermédiaire devient plus ou moins vain.

Dans cette approche, chaque étape intermédiaire dans la mise en place est très clairement définie dans la manière dont elle influence le comportement observable en jeu.

Ainsi, on peut travailler une compétence complémentaire : celle d’apprendre à traduire des directions de jeu

(parfois vagues ou floues et à clarifier souvent avec le metteur en scène, réalisateur ou directeur de casting)

en quelque chose de réellement jouable.

En changeant les choix de comportement, de caractérisation ou de particularisations, on peut se reposer sur la même exacte technique, tout en proposant quelque chose de radicalement différent, mais tout aussi investi et cohérent en termes de qualité de jeu.

🎓 NOTRE PROMESSE PÉDAGOGIQUE

Une technique complète, applicable de manière autonome, pour construire une véritable compétence professionnelle

👨🏼🔬 Une approche inédite à partir de 10 ans de recherche pluridisciplinaire dans une démarche scientifique sur les principes fondamentaux du jeu.

UNE VRAIE COMPÉTENCE PROFESSIONNELLE

🎭 Imaginez pouvoir comprendre instantanément comment jouer n'importe quel texte

Vous alliez couper vos écrans pour la journée, lorsque vous recevez un email qui vous met dans un état d’excitation et de panique.

Un état de trac par anticipation.

C’est l’assistant du directeur de casting à qui vous aviez envoyé votre candidature avant-hier seulement.

Un directeur de casting sérieux, pour un rôle sérieux sur un projet sérieux. Ça faisait longtemps.

Votre routine du soir pourra attendre : vous ouvrez l’email.

Dedans, une scène à préparer pour dans quelques jours. C’est elle qui déterminera si vous passez à l’étape suivante.

Elle n’est pas trop longue. Vous la lisez, et petit à petit votre panique se dissipe.

Vous avez déjà fait des scènes de ce genre, vous reconnaissez les structures narratives dans ce texte, et ce qui le rend intéressant.

Vous avez des idées de comportements possibles à préparer, et vous savez qu’ils vous sont relativement familiers.

Vous prenez 15 minutes de plus non pas pour la comprendre, mais pour commencer à l’apprendre avant de dormir.

Pour le reste vous laissez votre imagination vous proposer des scénarios, des situations personnelles, des choses à dire à des gens…

Vous savez que vous mettrez en place tout cela demain, en commençant à utiliser le texte par dessus.

Comme avant de vous déclarer à quelqu’un avec qui vous vous sentez en confiance, ou d’aller voir votre coach, votre psy ou des amis proches pour parler de quelque chose de personnel, vous vous sentez mobilisés, et vivants, mais aussi en sécurité, au clair sur ce que vous voulez dire, et curieux d’interagir.

L’assistant du directeur de casting vous accueille : c’est lui qui fera votre réplique.

Vous le découvrez en vrai, et ce qu’il dégage.

Vous justifiez facilement pour vous-mêmes comment l’intégrer dans ce que vous êtes venus dire.

Vous savez que vous pourrez jouer sur plusieurs variables pour suivre des directions de jeu, qu’il faudra sans doute traduire ou préciser si elles sont trop vagues.

Ça commence. Le directeur de casting lance la caméra : « c’est parti, quand vous voulez ».

Vous regardez son assistant, qui se fige en vous laissant la main.

Chargés par ce que vous vous apprêtez à dire, une tension monte entre vous dans le contact.

Un suspense de quelques instants qui pourrait être gênant dans n’importe quel autre entretien d’embauche, mais qui est ici plein de potentiel.

Car vous ne pensez plus au casting, vous vous apprêtez à vous libérer d’un poids.

En vous apprêtant à lui dire l’essentiel en portant attention à ce qui vous trouble, vous vous exprimez avec les mots de la scène.

Le directeur de casting se réveille de sa torpeur habituelle entretenue par les performances théâtrales des 10 candidats précédents, car votre ton lui a fait oublier que ça avait commencé.

Il allait presque s’inquiéter de cette étrange intimité entre vous et son assistant, mais en quelques secondes il reconnaît le texte, et son attention s’ouvre d’une manière nouvelle.

Lorsque vous arrivez au bout, après un temps, le suspense se brise, et vous reprenez des échanges sociaux.

Le directeur de casting a l’air ravi, et vous demande peut-être une autre proposition, juste pour voir comment vous suivez des directions.

Après un temps, la même magie se produit.

En sortant, vous ne savez pas si vous serez pris, conscient du nombre de facteurs qui entrent en jeu.

Mais vous savez une chose : ce directeur de casting vous rappellera à chaque occasion.

Car vous avez fait preuve d’un professionnalisme rare, en jouant votre partie comme si vous l’aviez jouée toute votre vie, quelques jours après l’avoir reçue.

Vous n’avez pas annulé toutes vos obligations annexes pendant ce temps de préparation.

Vous n’avez pas été mettre en danger votre santé mentale en flirtant avec les limites de la décompensation psychologique, dans une fuite en avant paniquée vers ce que pourrait être la vie de ce personnage troublé.

Vous avez fait ce que vous savez faire, car vous avez une réelle compétence professionnelle.

L’essentiel du travail a été fait en amont : apprendre à analyser un texte et se l’approprier, et non pas repartir à zéro pour chaque scène.

En particulier, vous savez repérer ce qui est essentiel de ce qui est inutile ou contre-productif, car vous connaissez les principes fondamentaux du jeu.

Non pas comme un dogme, mais comme des distinctions profondes que vous avez digérées et comprises.

Combien de temps, d’argent, et d’énergie gagné, ou économisé, si vous aviez un système qui fonctionne ?

LE PROBLÈME DES OFFRES PÉDAGOGIQUES

🤔 L’économie très particulière de l’enseignement du jeu

La plupart des acteurs, malgré des années parfois de formation, de livres lus sur les techniques de jeu et d’expérimentations personnelles, n’ont pas de technique solide ou cohérente.

Les conseils obtenus par des « autorités » (n’ayant généralement aucune formation solide au jeu ou à la direction d’acteurs : directeurs de casting, metteurs en scène, agents…) sont souvent contradictoires.

Et lorsqu’ils posent des questions sur ce qui semble paradoxal, on leur répond qu’ils sont trop dans leur tête.

Que tout ça c’est de l’art, c’est intuitif.

En d’autres termes, les voies du seigneur sont impénétrables.

L’humain, ça ne se réduit pas à des méthodes, n’est-ce pas ?

Mais alors pourquoi donnent-ils des conseils avec tant d’assurance, qui se contredisent eux-mêmes ou ceux de leur collègues ?

Si leurs règles sont optionnelles au mieux, ne devraient-ils pas encourager davantage, et soutenir les explorations individuelles ?

En réalité, l’ignorance ambiante des techniques de jeu, de leur fonction et de leur histoire, par les « professionnels » vient s’ajouter sur un autre problème plus fondamental.

Les techniques de jeu elles-mêmes, y compris dans leurs formes les plus traditionnelles, complètes, et fidèles à la vision de leurs inventeurs, sont des modèles imparfaits, souvent flous, contre-productifs et dangereux sur le plan psychologique.

C’est la raison pour laquelle autant de réalisateurs demandent des « acteurs n’ayant jamais pris de cours » pour leurs rôles.

Ils savent que les formations théâtrales, mais même les formations de jeu en général, rajoutent du contrôle, de l’artificiel, du peu intéressant à regarder.

Ils sentent intuitivement qu’ils préfèrent ce qui est naturel, ce qui avance par allers-retours et qui se laisse submerger par ce qui se passe, ce qui est lisible et imprévisible.

Et pourtant il faut diriger tout cela, dans une certaine mesure, pour servir une histoire.

Ce paradoxe du jeu n’est pas facile à résoudre.

Beaucoup de ces professionnels ont de bonnes intentions et peuvent être très humains et effectuer un travail utile, essentiel même.

Pour un directeur de casting, par exemple : pré-sélectionner des comédiens pour que le réalisateur choisisse qui caster dans un rôle.

Bien qu’ils fassent gagner du temps au réalisateur et puissent lui trouver des candidats qui l’intéressent beaucoup, cela ne veut pas dire qu’ils sont eux-mêmes qualifiés pour diriger les comédiens ou leur enseigner comment se préparer à ces mêmes castings.

Un consommateur avisé pourra donner des critiques très justes sur les produits qu’il achète, et être de bons conseils sur quel produit choisir.

Par exemple, vous conseiller toujours la série ou le film parfait en fonction de votre humeur et de vos goûts.

Cela veut-il dire qu’il pourrait lui-même réaliser ces films, ou participer à leur création ? Absolument pas.

De ce flou général et des demandes du marché, une économie ingrate se met en place.

Certains directeurs de casting veulent trouver du travail hors des rares fois où ils sont en pré-production sur un projet sérieux, et les acteurs veulent trouver des personnes qui font autorité pour leur enseigner quelque chose : si possible des gens qui pourraient en théorie les choisir et leur faire accéder à ces projets.

Mais à ce jeu-là, c’est les comédiens qui sont toujours perdants.

LE FLOU AMBIANT CHEZ LES ACTEURS

😣 Vous avez peut-être déjà connu ça

Concrètement, lorsque vous recevez un texte…

Vous êtes perdus et ne savez pas par où commencer.

Vous vous sentez dépassés, et vous n’avez pas d’outils concrets qui semblent pouvoir suffire pour cette tâche.

Vous passez des heures à analyser mais n'arrivez pas à des choix de jeu clairs.

Vous consacrez un temps considérable à la phase de « l'analyse », mais au moment de jouer, vous ne savez toujours pas quoi faire concrètement.

Comme si l'analyse et le jeu étaient déconnectés.

Vous avez l'impression que vos techniques vous éloignent d'un jeu authentique.

Plus vous appliquez certaines méthodes, plus le naturel disparaît et moins vous vous sentez libres dans vos expériences.

Votre méthode semble étouffer votre créativité ou vos instincts.

Vos choix de jeu manquent de fondement et de cohérence.

Vous ajoutez des choses les unes par dessus les autres pour compenser le problème de fond.

C’est-à-dire que vous ne savez pas ce que vous faites, mais vous vous dites qu’avec un peu de chance, suffisamment d’astuces par-dessus vous aideront à survivre à cette épreuve étrange.

Des préparations émotionnelles, des verbes d’action, des objectifs du personnage et des rituels superstitieux variés.

Tout y passe avant d’avoir l’impression de sauter dans le vide, sans aucune idée sur les raisons qui ont fait qu’une performance marchait bien et une autre moins.

Vous passez ensuite un temps considérable à invalider ce que vous avez fait, à vous soucier de pourquoi vous étiez connectés, ou pas connectés, ou dedans, ou pas dedans, ou bons, ou pas bons…

Sans savoir vraiment ni ce que ça veut dire, ni ce que la scène demandait et ce que vous en faisiez.

Vous faites des allers-retours dans votre tête entre différents conseils et références contradictoires.

Plus vous creusez, plus vous sentez que les principes fondamentaux ne sont pas clairs.

Ils ne sont pas applicables à toutes les situations ou se contredisent entre-eux.

Vous vous raccrochez donc intuitivement à un conseil qui vous paraît plus approprié pour ce cas de figure.

Mais avec la panique et le manque de protocole clair, ce conseil a souvent à voir avec des notions vagues de lâcher prise ou de confiance en soi.

Vous sentez bien que ce sujet est tellement incompréhensible, que les seuls conseils qui vous paraissent utile le jour J sont finalement ceux qui vous poussent à arrêter d’y réfléchir.

N’est-ce pas ce qu’on vous dit souvent ? Lâcher prise, renoncer.

Mais renoncer à la compétence elle-même ? Au travail préparatoire ? Apparemment, oui.

Ça valait le coup de dépenser plusieurs milliers d’euros sur des stages intensifs avec 12 directeurs de casting, 6 réalisateurs et 3 coachs de technique.

UNE PARTIE ESSENTIELLE DU PROGRAMME :

LE MODÈLE COJ

Le modèle COJ repose sur une distinction fondamentale concernant ce qu'on appelle l'illusion du personnage.

En tant qu'acteur, nous allons nous concentrer sur

la seule chose qui est à notre portée : le Comportement Observable en Jeu.

Tout en optimisant ce comportement, sa nature et sa direction, dans un contexte donné (scène dans l'oeuvre, directions de jeu...)

1️⃣ Se demander d’où viennent les concepts et s’ils sont valides : l’épistémologie du jeu

L’épistémologie, ou théorie de la connaissance, étudie l’origine de ce qu’on sait ou croit savoir, et la validité ou les limites de cette connaissance.

Notre recherche sur ces sujets, menée par Octave Karalievitch, a depuis le départ une dimension épistémologique, en particulier car elle est arrivée après des études de Philosophie des Sciences et de la Connaissance et de Sciences Cognitives, ainsi que des formations à des structures réductionnistes et très protocolaires de la thérapie ou du coaching, comme les thérapies brèves & orientées solution (PNL, Hypnose Ericksonienne…).

On évitera donc ici les biais cognitifs lorsque l’on propose des principes fondamentaux et des concepts ou modèles utiles pour ce travail.

En particulier on évitera les arguments d’autorité (« un célèbre directeur de casting l’a dit donc on va l’appliquer tel quel », ou « le célèbre Lee Strasberg ne jurait que par cet exercice »…) ou les analogies superficielles ou les appels à la tradition (« les cours de théâtre ont toujours fonctionné comme ça et ce n’est pas pour rien »).

Les domaines variés qui influencent ces modèles (structures narratives & écriture de scénario, techniques de jeu, psychologie et outils d’accompagnement, personnages et personnalité…) peuvent entrer en jeu en étant complémentaires, à condition de savoir à quel endroit ils interviennent, et quels fonctions ils remplissent.

2️⃣ Comprendre ce qui est vraiment sous votre contrôle

Un acteur est dans une situation assez particulière : on lui en demande beaucoup (émotionnellement, ou en terme de compétences variées en fonction des besoins de la scène).

À tel point que le manque de cadre dans ce travail amène des dérives régulières (abus psychologiques ou sexuels, détresse psychologique de beaucoup d’acteurs, dans des cours de théâtre ou projets variés).

Et pourtant, une énorme partie de l’oeuvre finale (pour un film en particulier, mais également au théâtre) est hors du contrôle de l’acteur.

Pour un film : le choix des prises, le montage, la musique surajoutée… la composition et l’éclairage qui influenceront énormément la perception de sa performance, les costumes et les décors qui contribuent à ce que Meisner appelait

l’illusion du personnage…

L’acteur se soucie de beaucoup de choses qui ont peu à voir avec son travail à lui, ou ne sont pas sa responsabilité créative et sur lesquelles il n’aura pas d’impact.

Il se compare aux performances d’autres acteurs qu’il voit dans les films, sans toujours se rappeler que ces acteurs n’ont pas « joué » comme cela, ou pas directement, ou pas uniquement.

Ce qu’il observe à l’écran comme public est le résultat d’énormes efforts techniques de toute une équipe pour mettre en scène quelque chose pour ensuite tricher au montage, et tout cela prend du temps.

Le rythme même de ce travail, qui est assez particulier, est faussé par ce à quoi les acteurs se comparent.

De la même manière, en tant que public nous prenons l’acteur pour le personnage, au moment où nous voyons la performance.

Lorsque c’est réussi en tout cas, nous avons l’impression de « voir le personnage ». Mais cette illusion n’est pas une illusion pour l’acteur, qui n’a pas à se prendre pour le personnage ni se regarder de l’extérieur.

En cherchant à optimiser des variables sur lesquelles il n’a aucune prise, l’acteur se tourmente et s’égare, car il n’est pas au clair sur ce qu’il doit faire.

Cette notion de dichotomie du contrôle est résolument stoïcienne, et adaptée aux objectifs de ce travail.

« Partage les choses : celles qui sont à notre portée (dépendent de nous) et celles qui sont hors de notre portée (ne dépendent pas de nous). (…) si tu tiens pour libre (à ta portée) ce qui est naturellement esclave (hors de ta portée) (…) tu vivras contrarié, chagriné, tourmenté ; tu en voudras aux hommes comme aux dieux. (…) [garde] à l’esprit que, une fois lancé, il ne faut pas se disperser en oeuvrant chichement et dans toutes les directions, mais te donner tout entier aux objectifs choisis… »

-- Manuel d’Épictète

Comme en productivité contemporaine, l’efficacité n’est pas de rajouter plein de choses partout, mais d’abord d’éliminer les distractions et ce qui nous perd.

« La perfection est atteinte, non pas lorsqu’il n’ya plus rien à ajouter, mais lorsqu’il n’y a plus rien à enlever ».

-- Antoine de Saint-Exupéry

D’un point de vue de la philosophie de l’esprit, on dirait que cette démarche est réductionniste, et éliminativiste.

En d’autres termes, on va éliminer, à dessein, de nos concepts toutes les théories un peu « fumeuses » qui ne reposent sur rien d’autre que des mythes répétés assez souvent, ou des superstitions sans grand fondements.

Une fois les principes et concepts fondamentaux établis, on pourra établir des protocoles clairs pour atteindre nos objectifs de manière optimale.

3️⃣ Le questionnement stratégique pour distiller ce comportement observable.

Il n’est pas évident de déterminer le comportement observable d’un personnage, a priori, à la lecture par exemple d’une continuité dialoguée dans un scénario.

Qu’est-ce que le comportement observable en jeu ? et qu’est-ce qu’on prend souvent pour un « comportement » mais qui n’est en réalité pas du tout observable, ni de manière directe ni de manière indirecte, concrètement ?

Et qu’est-ce que personnage en particulier, à partir des informations données, a comme comportement nécessaire ou possible, en sous-texte ? Qu’est-ce qui est intéressant dans ce comportement en général, pour le public ?

Pour faire émerger un comportement et sa compréhension émotionnelle, nous avons mis en place une technique de questionnement stratégique issue de plusieurs outils et adaptée à nos objectifs pour qu’elle soit efficace.

Parfois le personnage ment, parfois il revient sur ce qu’il a dit, parfois ses intentions son floues, pour les autres personnages ou pour lui-même.

Comment faire des choix qui soient intéressants et qui puissent être « jouables » ? C’est tout l’objet de ce système.

Pouvoir ensuite « devenir » le personnage, c’est comprendre cette partie-là, dans cette scène-là ou des parties de cette scène-là.

C’est cette partie-là qui est dans le contrôle de l’acteur, et qu’on appelle aussi le sous-texte.

Ce n’est pas : préparer son enfance, ou tenter d’atteindre ses objectifs.

Toutes ces informations contextuelles sont utiles pour l’analyse et justement distiller le COJ (comportement observable en jeu), mais elles ne sont pas à utiliser telles quelles ni même à transposer ou substituer.

Les étapes suivantes participent à identifier ce comportement et faire des choix, avant de pouvoir se l’approprier individuellement.

4️⃣ La compréhension des structures narratives comme filtre ou adaptation de ce comportement

En parallèle du travail d’analyse « brut » du comportement du personnage hors contexte, il s’agit de comprendre comment il s’insère dans la structure de l’histoire.

Exemple : votre personnage est un serial-killer, et le public le sait.

La caractérisation (c’est-à-dire le comportement choisi et la manière de le vivre) peut montrer l’influence qu’il a sur les autres personnages, tout en laissant voir au public ses intentions.

À l’inverse, si le public n’est pas encore au courant, et que cette révélation arrivera quelques scènes plus tard, devez-vous rendre lisible ses intentions de meurtre et de violence telles quelles ?

Bien sûr que non. Sinon vous allez spoiler le twist.

En fonction de certaines grandes catégories narratives, vous devrez filtrer les choix de comportements possibles (qui sont utiles à explorer en soi dans un premier temps, pour le personnage que vous allez jouer) pour que ce que vous proposez soit efficace pour l’oeuvre à ce moment-là.

C’est toute la fonction de votre compétence professionnelle : servir une histoire.

Dans cette approche, les modèles que nous explorerons de catégorisations de types de structures narratives seront tout à fait liés au reste de la technique, pour que les choix de comportement à partir de là soient faciles à identifier puis particulariser (explications ci-dessous).

5️⃣ La particularisation de ce comportement enfin choisi

Terme issu de la technique de Sanford Meisner et adapté à notre approche globale, particulariser un comportement veut dire pour nous se l’approprier en tant qu’acteur.

Effectivement, ce qui motive le personnage n’est a priori pas ce qui vous motive.

Si un vampire court après un loup-garou dans un film fantastique, il est peu utile de s’imaginer être un vampire ou un loup garou pour jouer cette scène de course.

Elle constitue ici en une action physique (courir), avec probablement des enjeux hauts (importance de fuir ou de poursuivre l’autre individu) et une urgence.

La caractérisation (manière de courir) peut être travaillée avec le réalisateur et les besoins de l’oeuvre pour ce personnage, qui peut être différente selon le type de loup-garou ou de vampire, en prenant en compte ce qui est strictement nécessaire dans un cas où de la motion capture ou des effets spéciaux sont utilisés.

Si vous devez jouer un nazi qui, dans une scène, est troublé par la trahison d’un de ses collègues.

Il n’est pas nécessaire, et sans doute problématique sur le plan éthique, de devenir réellement nazi pour pouvoir investir cette scène qui est une confrontation autour d’une trahison.

Il est plus utile, plus sain et plus efficace d’explorer ce qui nous-mêmes en tant que personnes nous pousserait à confronter quelqu’un sur une trahison, ou confesser notre trouble dans une interaction de ce genre.

C'est le texte et le contexte (les costumes, les décors, les voix off, titres, et scènes préalables) qui cadreront le comportement observable pour créer l'illusion du personnage.

C'est-à-dire ses objectifs, ses valeurs, ses idéologies... qui ne sont pas observables en tant que telles en sous-texte : dans le comportement.

Les activités interactionnelles, comme les activités physiques, et comme tout le reste du comportement observable en jeu que nous définirons précisément, n’ont pas à être motivées par les circonstances du personnage.

Car vous n’êtes pas le personnage, et tenter de devenir « quelqu’un d’autre » de manière générale et abstraite n’a pas de sens.

Vous n’êtes pas exactement motivés par la même chose vous-mêmes d’une année sur l’autre, ni même d’un mois ou d’un jour sur l’autre.

Alors que vous êtes pourtant la même personne ou le même « personnage ».

En étant clair sur le comportement observable, qui est la seule partie dont l’acteur est responsable pour participer à l’illusion du personnage pour le public, vous pouvez l’optimiser pour le rendre intéressant, impactant, touchant, réaliste, spontané… au lieu de passer par des modèles intermédiaires contre-productifs ou dangereux, qui sont des mythes persistants chez les acteurs d’aujourd’hui, hérités d’un method acting à l’histoire peu comprise et aux développements incomplets.

6️⃣ La compréhension des variables pour le suivi de directions (curseurs et caractérisations)

Enfin, après toutes ces variables prises en compte et une ou plusieurs propositions très claires, engagées, et lisibles sur un texte donné, il s’agit d’être capable de suivre des directions de jeu.

Presque systématiquement, les techniques s’écroulent lorsqu’elles sont dirigées de manière trop stricte.

Soit car elles optimisent pour quelques astuces seulement qui ne permettent pas d’explorer une gamme comportementale complète, soit car elles reposent tellement sur une sorte de spontanéité absolue que dès qu’il s’agit de contraindre le jeu par une direction, les acteurs se remettent à surjouer et tout le travail intermédiaire devient plus ou moins vain.

Dans cette approche, chaque étape intermédiaire dans la mise en place est très clairement définie dans la manière dont elle influence le comportement observable en jeu.

Ainsi, on peut travailler une compétence complémentaire : celle d’apprendre à traduire des directions de jeu

(parfois vagues ou floues et à clarifier souvent avec le metteur en scène, réalisateur ou directeur de casting)

en quelque chose de réellement jouable.

En changeant les choix de comportement, de caractérisation ou de particularisations, on peut se reposer sur la même exacte technique, tout en proposant quelque chose de radicalement différent, mais tout aussi investi et cohérent en termes de qualité de jeu.

UNE VRAIE COMPÉTENCE PROFESSIONNELLE

🎭 Imaginez pouvoir comprendre instantanément comment jouer n'importe quel texte

Vous alliez couper vos écrans pour la journée, lorsque vous recevez un email qui vous met dans un état d’excitation et de panique.

Un état de trac par anticipation.

C’est l’assistant du directeur de casting à qui vous aviez envoyé votre candidature avant-hier seulement.

Un directeur de casting sérieux, pour un rôle sérieux sur un projet sérieux. Ça faisait longtemps.

Votre routine du soir pourra attendre : vous ouvrez l’email.

Dedans, une scène à préparer pour dans quelques jours. C’est elle qui déterminera si vous passez à l’étape suivante.

Elle n’est pas trop longue. Vous la lisez, et petit à petit votre panique se dissipe.

Vous avez déjà fait des scènes de ce genre, vous reconnaissez les structures narratives dans ce texte, et ce qui le rend intéressant.

Vous avez des idées de comportements possibles à préparer, et vous savez qu’ils vous sont relativement familiers.

Vous prenez 15 minutes de plus, non pas pour la comprendre, mais pour commencer à l’apprendre avant de dormir.

Pour le reste, vous laissez votre imagination vous proposer des scénarios, des situations personnelles, des choses à dire à des gens…

Vous savez que vous mettrez en place tout cela demain, en commençant à utiliser le texte par dessus.

Le jour J, le trac revient un peu, mais il est très moteur.

Comme avant de vous déclarer à quelqu’un avec qui vous vous sentez en confiance, ou d’aller voir votre coach, votre psy ou des amis proches pour parler de quelque chose de personnel, vous vous sentez mobilisés, et vivants, mais aussi en sécurité, au clair sur ce que vous voulez dire, et curieux d’interagir.

L’assistant du directeur de casting vous accueille : c’est lui qui fera votre réplique.

Vous le découvrez en vrai, et ce qu’il dégage.

Vous justifiez facilement pour vous-mêmes comment l’intégrer dans ce que vous êtes venus dire.

Vous savez que vous pourrez jouer sur plusieurs variables pour suivre des directions de jeu, qu’il faudra sans doute traduire ou préciser si elles sont trop vagues.

Ça commence. Le directeur de casting lance la caméra : «c’est parti, quand vous voulez ».

Vous regardez son assistant, qui se fige en vous laissant la main.

Chargés par ce que vous vous apprêtez à dire, une tension monte entre vous dans le contact.

Un suspense de quelques instants qui pourrait être gênant dans n’importe quel autre entretien d’embauche, mais qui est ici plein de potentiel.

Car vous ne pensez plus au casting, vous vous apprêtez à vous libérer d’un poids.

En vous apprêtant à lui dire l’essentiel en portant attention à ce qui vous trouble, vous vous exprimez avec les mots de la scène.

Le directeur de casting se réveille de sa torpeur habituelle entretenue par les performances théâtrales des 10 candidats précédents, car votre ton lui a fait oublier que ça avait commencé.

Il allait presque s’inquiéter de cette étrange intimité entre vous et son assistant, mais en quelques secondes il reconnaît le texte, et son attention s’ouvre d’une manière nouvelle.

Lorsque vous arrivez au bout, après un temps, le suspense se brise, et vous reprenez des échanges sociaux.

Le directeur de casting a l’air ravi, et vous demande peut-être une autre proposition, juste pour voir comment vous suivez des directions.

Après un temps, la même magie se produit.

En sortant, vous ne savez pas si vous serez pris, conscient du nombre de facteurs qui entrent en jeu.

Mais vous savez une chose : ce directeur de casting vous rappellera à chaque occasion.

Car vous avez fait preuve d’un professionnalisme rare, en jouant votre partie comme si vous l’aviez jouée toute votre vie, quelques jours après l’avoir reçue.

Vous n’avez pas annulé toutes vos obligations annexes pendant ce temps de préparation.

Vous n’avez pas été mettre en danger votre santé mentale en flirtant avec les limites de la décompensation psychologique, dans une fuite en avant paniquée vers ce que pourrait être la vie de ce personnage troublé.

Vous avez fait ce que vous savez faire, car vous avez une réelle compétence professionnelle.

L’essentiel du travail a été fait en amont : apprendre à analyser un texte et se l’approprier, et non pas repartir à zéro pour chaque scène.

En particulier, vous savez repérer ce qui est essentiel de ce qui est inutile ou contre-productif, car vous connaissez les principes fondamentaux du jeu.

Non pas comme un dogme, mais comme des distinctions profondes que vous avez digérées et comprises.

Combien de temps, d’argent, et d’énergie gagné, ou économisé, si vous aviez un système qui fonctionne ?

LE PROBLÈME DES OFFRES PÉDAGOGIQUES

🤔 L’économie très particulière de l’enseignement du jeu

La plupart des acteurs, malgré des années parfois de formation, de livres lus sur les techniques de jeu et d’expérimentations personnelles, n’ont pas de technique solide ou cohérente.

Les conseils obtenus par des « autorités » (n’ayant généralement aucune formation sérieuse au jeu ou à la direction d’acteurs : directeurs de casting, metteurs en scène, agents…) sont souvent contradictoires.

Et lorsqu’ils posent des questions sur ce qui semble paradoxal, on leur répond qu’ils sont trop dans leur tête.

Que tout ça c’est de l’art, c’est intuitif.

En d’autres termes, les voies du seigneur sont impénétrables.

L’humain, ça ne se réduit pas à des méthodes, n’est-ce pas ?

Mais alors pourquoi donnent-ils des conseils avec tant d’assurance, qui se contredisent eux-mêmes ou ceux de leurs collègues ?

Si leurs règles sont optionnelles au mieux, ne devraient-ils pas encourager davantage, et soutenir les explorations individuelles ?

En réalité, l’ignorance ambiante des techniques de jeu, de leur fonction et de leur histoire, par les « professionnels » vient s’ajouter sur un autre problème plus fondamental.

Les techniques de jeu elles-mêmes, y compris dans leurs formes les plus traditionnelles, complètes, et fidèles à la vision de leurs inventeurs, sont des modèles imparfaits, souvent flous, contre-productifs et dangereux sur le plan psychologique.

C’est la raison pour laquelle autant de réalisateurs demandent des « acteurs n’ayant jamais pris de cours » pour leurs rôles.

Ils savent que les formations théâtrales, mais même les formations de jeu en général, rajoutent du contrôle, de l’artificiel, du peu intéressant à regarder.

Ils sentent intuitivement qu’ils préfèrent ce qui est naturel, ce qui avance par allers-retours et qui se laisse submerger par ce qui se passe, ce qui est lisible et imprévisible.

Et pourtant il faut diriger tout cela, dans une certaine mesure, pour servir une histoire.

Ce paradoxe du jeu n’est pas facile à résoudre.

Beaucoup de ces professionnels ont de bonnes intentions et peuvent être très humains et effectuer un travail utile, essentiel même.

Pour un directeur de casting, par exemple : pré-sélectionner des comédiens pour que le réalisateur choisisse qui caster dans un rôle.

Bien qu’ils fassent gagner du temps au réalisateur et puissent lui trouver des candidats qui l’intéressent beaucoup, cela ne veut pas dire qu’ils sont eux-mêmes qualifiés pour diriger les comédiens ou leur enseigner comment se préparer à ces mêmes castings.

Un consommateur avisé pourra donner des critiques très justes sur les produits qu’il achète, et être de bons conseils sur quel produit choisir.

Par exemple, vous conseiller toujours la série ou le film parfait en fonction de votre humeur et de vos goûts.

Cela veut-il dire qu’il pourrait lui-même réaliser ces films, ou participer à leur création ? Absolument pas.

De ce flou général et des demandes du marché, une économie ingrate se met en place.

Certains directeurs de casting veulent trouver du travail hors des rares fois où ils sont en pré-production sur un projet sérieux, et les acteurs veulent trouver des personnes qui font autorité pour leur enseigner quelque chose : si possible des gens qui pourraient en théorie les choisir et leur faire accéder à ces projets.

Mais à ce jeu-là, c’est les comédiens qui sont toujours perdants.

LE FLOU AMBIANT CHEZ LES ACTEURS

😣 Vous avez peut-être déjà connu ça

Concrètement, lorsque vous recevez un texte…

Vous êtes perdus et ne savez pas par où commencer.

Vous vous sentez dépassés, et vous n’avez pas d’outils concrets qui semblent pouvoir suffire pour cette tâche.

Vous passez des heures à analyser mais n'arrivez pas à des choix de jeu clairs.

Vous consacrez un temps considérable à la phase de « l'analyse », mais au moment de jouer, vous ne savez toujours pas quoi faire concrètement.

Comme si l'analyse et le jeu étaient déconnectés.

Vous avez l'impression que vos techniques vous éloignent d'un jeu authentique.

Plus vous appliquez certaines méthodes, plus le naturel disparaît et moins vous vous sentez libres dans vos expériences.

Votre méthode semble étouffer votre créativité ou vous instincts.

Vos choix de jeu manquent de fondement et de cohérence.

Vous ajoutez des choses les unes par dessus les autres pour compenser le problème de fond.

C’est-à-dire que vous ne savez pas ce que vous faites, mais vous vous dites qu’avec un peu de chance, suffisamment d’astuces par-dessus vous aideront à survivre à cette épreuve étrange.

Des préparations émotionnelles, des verbes d’action, des objectifs du personnage et des rituels superstitieux variés.

Tout y passe avant d’avoir l’impression de sauter dans le vide, sans aucune idée sur les raisons qui ont fait qu’une performance marchait bien et une autre moins.

Vous passez ensuite un temps considérable à invalider ce que vous avez fait, à vous soucier de pourquoi vous étiez connectés, ou pas connectés, ou dedans, ou pas dedans, ou bons, ou pas bons…

Sans savoir vraiment ni ce que ça veut dire, ni ce que la scène demandait et ce que vous en faisiez.

Vous faites des allers-retours dans votre tête entre différents conseils et références contradictoires.

Plus vous creusez, plus vous sentez que les principes fondamentaux ne sont pas clairs.

Ils ne sont pas applicables à toutes les situations ou se contredisent entre-eux.

Vous vous raccrochez donc intuitivement à un conseil qui vous paraît plus approprié pour ce cas de figure.

Mais avec la panique et le manque de protocole clair, ce conseil a souvent à voir avec des notions vagues de lâcher prise ou de confiance en soi.

Vous sentez bien que ce sujet est tellement incompréhensible, que les seuls conseils qui vous paraissent utile le jour J sont finalement ceux qui vous poussent à arrêter d’y réfléchir.

N’est-ce pas ce qu’on vous dit souvent ? Lâcher prise, renoncer.

Mais renoncer à la compétence elle-même ? Au travail préparatoire ? Apparemment, oui.

Ça valait le coup de dépenser plusieurs milliers d’euros sur des stages intensifs avec 12 directeurs de casting, 6 réalisateurs et 3 coachs de technique.

OPTIMISEZ POUR LES BONNES VARIABLES À CHAQUE ÉTAPE

Une démarche réductionniste

🏛️ la dichotomie du contrôle

🕵🏼♂️ le comportement observable en jeu

🎭 les particularisations individuelles

🧭 le suivi de direction en conservant l'intégrité de la technique

OPTIMISEZ POUR LES BONNES VARIABLES À CHAQUE ÉTAPE

Une démarche réductionniste

🏛️ la dichotomie du contrôle

🕵🏼♂️ le comportement observable en jeu

🎭 les particularisations individuelles

🧭 le suivi de direction en conservant l'intégrité de la technique

🥲 Vous avez raté le lancement ?

📝 Rejoignez la liste d'attente pour être prévenus lors d'une réouverture.

💌 En bonus : nos 5 emails d'introduction au programme.

❓ Foire Aux Questions

Non, il est possible de suivre ce cours d'Analyse de texte avant, pendant ou après un cursus en Principes Fondamentaux du Jeu.

Le cours de jeu explore, de manière très graduelle et individualisée pour chaque personne, la mise en place de comportements observables intéressants et dirigeables.

Il passe par de nombreux retours du public et protocoles dont on mesure les effets, et la conscientisation de nos axes de travail (blocages, zones d’évitement ou de dissociation, gamme émotionnelle et interactionnelle...).

Le programme d'analyse de texte t'apprend à définir ces comportements à partir du texte donné et des directions de jeu pour pouvoir faire des choix utiles à partir de là.

Il te permet de pouvoir définir une direction claire dans des circonstances de tournage et représentation professionnelles, mais n'est pas un cours de jeu.

À la fin de ce programme tu auras compris comment mettre en place des préparations pour t'approprier ces comportements à partir de l'analyse, mais le degré de lisibilité, sensibilisation, engagement, sincérité et spontanéité en jeu dépendra de ton approche ou de ta personnalité.

Pour explorer et dépasser ces questions personnelles et travailler sur le contact avec ton partenaire, ton imaginaire et ta suggestibilité, il faut suivre le cursus de jeu.

Il est possible que ce programme te fasse comprendre l'intérêt de ce travail exploratoire, ou que tu préfères commencer à l'appliquer de manière autonome tout en y trouvant une utilité.

Si tu suis ensuite les Principes Fondamentaux du Jeu, tu démarreras la pratique avec une connaissance solide de la fonction des exercices, de ton casting et du suivi de directions, ainsi que de la direction du travail dès le départ.

Non, le programme est accessible à tous, et est justement conçu pour mettre au clair les objectifs pédagogiques du travail d’acteur dès le départ.

Beaucoup de formations proposent des lexiques flous ou peu exploitables en jeu, donc démarrer par ces modèles peut faire gagner beaucoup de temps.

Si tu as déjà d’autres références qui fonctionnent parfois pour toi, tu pourras probablement faire des liens rétrospectifs avec ce qui te sera enseigné ici et les parties utiles de ton approche actuelle.

Oui. Dès ton inscription, tu accèdes immédiatement à l'intégralité du programme et à toutes les scènes incluses, à vie.

Ton accès à l'espace communauté (qui te permettra de consulter les dernières analyses les plus récentes ou ressources complémentaires potentielles pour les abonnés), est ouvert pour les chapitres correspondant pendant 3 mois.

Ce qui te permet d'avoir une échéance pour t'approprier les exercices graduels et digestes du programme, tout en conservant l'intégralité des cours et des scènes analysées dans le programme lui-même ensuite.

Tu pourras y revenir via l’un de nos abonnements (coaching carrière ou communauté) pour accéder aux nouvelles scènes et ressources, ou également en t'investissant dans l'espace communauté pour contribuer au travail des autres (systèmes de points en fonction des retours utiles sur le travail des autres, des nouvelles scènes formatées soumises ou analysées en appliquant ce système, etc.).

Non. C’est un programme en autonomie, pensé pour être suivi étape par étape grâce aux exercices progressifs qui sont corrigés et illustrés après la pratique.

Tu bénéficieras d’une entraide via l’espace communauté pendant les 3 premiers mois, avec accès aux archives ensuite.

Les questions les plus fréquentes seront traitées par les professeurs qui supervisent ces espaces pour les abonnés donc il y aura une forme de retours possible pendant 3 mois ou davantage si tu choisis l'une des options pour conserver ces espaces ouverts.

Tu accèdes en effet directement au programme après ton inscription.

C'est pour cette raison que l'achat est définitif et non remboursable (conformément à nos

Conditions Générales de Vente).

Ces engagements nous permettent de maintenir des prix d'accès très abordables par rapport à l'équivalent en cours en présentiel et de réinvestir ces inscriptions et abonnements dans le développement de la recherche et des ressources en ligne et prochains programmes du même genre.

Oui, il est probable que ce programme continue à évoluer en partie (manière de présenter les exercices, vidéos re-montées ou retournées si certaines parties nous semblent plus fluides ainsi) et

tu auras accès à ces vidéos mises à jour ou complémentaires dans ce même programme.

Il est possible que d'autres programmes complémentaires plus avancés soient ensuite créés, issus de l'approfondissement de la recherche sur ces sujets, auquel cas ils ne seront pas inclus dans cette inscription.

Si des programmes avancés "niveau 2" ou "niveau 3" devaient voir le jour sur le même sujet, il sera en tout cas nécessaire pour tout le monde de s'être inscrit au niveau 1 au préalable pour pouvoir les suivre.

Questions préalables ?

Contenu des programmes, évènements, partenariats...

École d'acteurs

& centre de recherche

© 2025 Paris Meisner Studio - We built our school on HL 🚀